古钱币常用名词解释

在古钱币收藏领域,独特的名词是解读其锈蚀、外观特征的密码,帮助我们洞悉古钱币的前世今生。下面,就来认识几种常见名词,走进古钱币的“锈色世界”。

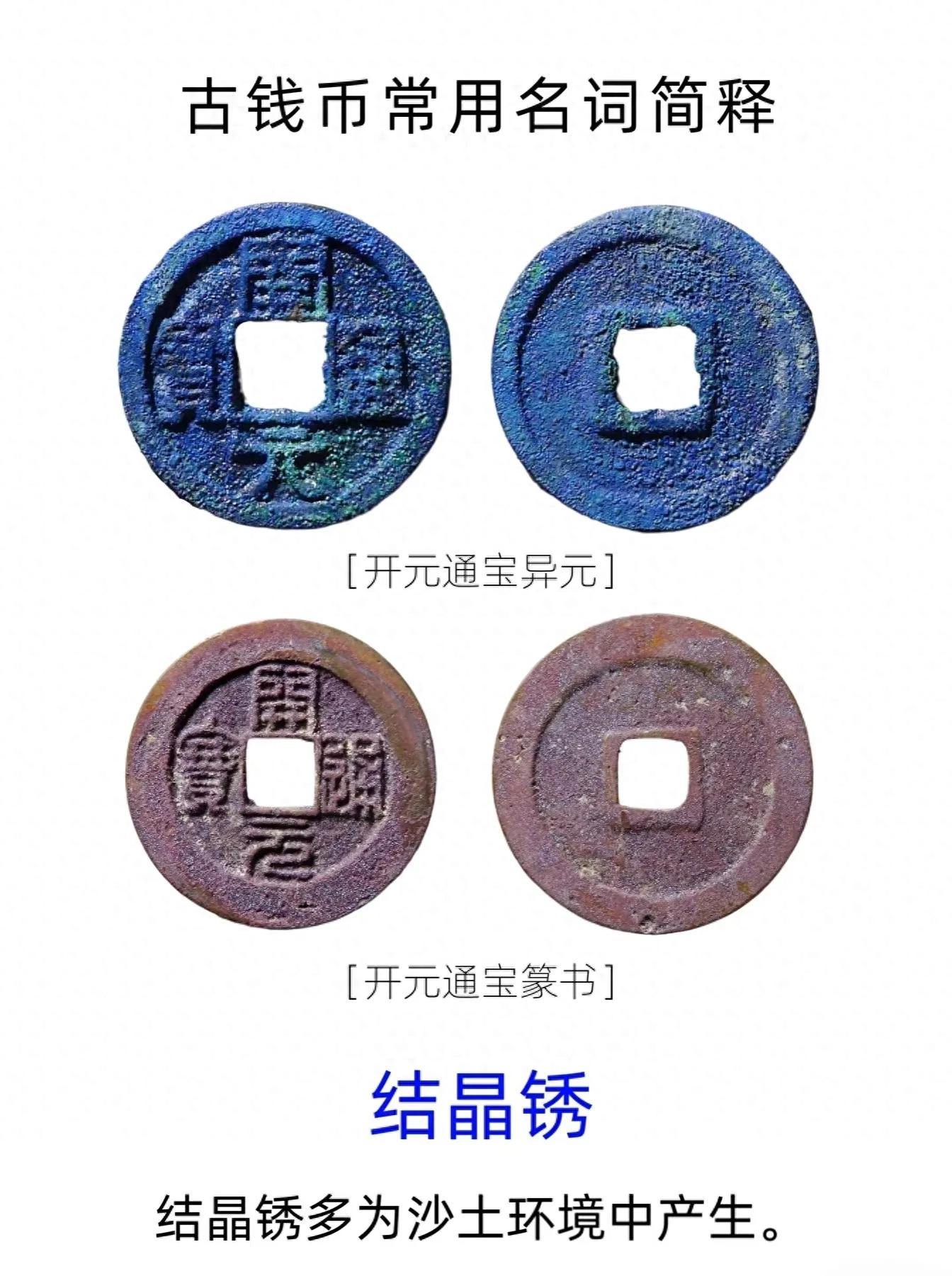

结晶锈

结晶锈是古钱币在沙土环境中孕育出的特殊锈蚀。以开元通宝为例,处于沙土环境时,相对干燥的条件与土壤中的特定矿物质,会和钱币里的铜等金属发生化学反应。经过漫长岁月沉淀,逐渐形成结晶锈。它有着独特的色泽与质感,仿佛是岁月在钱币表面精心“结晶”的成果。这不仅是时间留下的痕迹,还能侧面反映古钱币的埋藏环境,对研究出土背景有帮助,也因独特外观,成为藏家判断古钱币价值与真伪的参考,是历史底蕴的直观体现。

害锈

害锈,单看名字便知对古钱币“有害”。它源于含氯化物的土壤环境,像部分古钱币,就有明显害锈特征。氯化物在潮湿等条件下,会加速与钱币金属的化学反应,让钱币表面出现斑驳、坑洼等腐蚀痕迹。若不及时清理,钱币会持续被侵蚀,损伤质地与外观。对于藏家而言,发现害锈钱币需谨慎处理,它既影响美观与收藏价值,又威胁钱币“生命”,提醒我们收藏时要关注锈蚀情况,排查害锈隐患。

水银古

水银古的形成,与中性土壤环境、钱币锡含量偏高密切相关。如五铢、大泉五十等钱币,表面呈现类似水银的色泽。在中性土壤里,金属锈蚀过程缓慢且规律,加上钱币锡含量高,经长期化学反应,便形成独特外观。水银古赋予古钱币古朴典雅的气质,有别样金属光泽。藏家可借此辅助判断钱币材质成分与埋藏环境,其独特外观也增添了美感与收藏价值,是古钱币收藏中辨识度较高的特征。

铁壳锈

铁壳锈由土壤中铁化合物含量高造就,像洪武通宝背桂十、隆庆通宝等钱币,表面铁壳锈显著。土壤里高含量的铁化合物,与钱币金属相互作用,在表面形成类似“铁壳”的锈蚀层。铁壳锈质地坚硬,附着于钱币,改变其原本外观,反映出古钱币所处土壤的成分特点,对研究出土地周边环境有参考意义。同时,它也考验藏家的清理与保存技巧,处理不当易损伤钱币,了解其形成与特征,利于更好收藏、养护。

红绿锈

红绿锈的形成有先后顺序,先生成绿锈,再形成红斑。半两、至正通宝折十背十等钱币,常呈现红绿锈交织状态。在适宜环境中,古钱币先与空气里的氧气、水分反应,生成绿色锈蚀(主要成分多为碱式碳酸铜等 ),之后随环境变化,又形成红色锈斑(像氧化亚铜等成分 )。红绿锈丰富的色彩,见证古钱币的岁月变迁,不同锈色层次,反映钱币不同阶段的锈蚀过程。藏家可依据其分布、色泽,判断古钱币年代、保存环境等信息,而红绿锈交织的美观外观,也让这类古钱币更具收藏魅力,成为历史与艺术融合的生动体现。

这些古钱币锈蚀相关的名词,是打开古钱币历史之门的钥匙。它们背后,是岁月流转、环境变迁与金属化学反应的奇妙交织。了解这些名词,不仅能帮我们辨别古钱币的特征、价值,更能让我们透过锈蚀的“外衣”,触摸古钱币承载的历史温度,感受古代经济、文化与自然环境碰撞出的独特火花,在收藏与研究古钱币的路上,走得更深、更远,探寻那些被锈色封存的往昔故事。