为什么说黑洞不是一个“东西”,而是一块“消失的空间”?

探索宇宙科普录 的报道

你有没有想过,宇宙中最可怕的东西,可能并不是会爆炸的恒星、也不是穿越星际的彗星,而是——连光都逃不掉的黑洞。它不声不响,却能吞掉一整颗星星;它没有实体,却能改变时间和空间的形状。科学家为它疯狂,科幻电影为它痴迷,它就像宇宙留给我们的一个终极谜题。可问题来了:为什么它能“吃掉”光?它到底是一个什么样的“东西”呢?接下来,我们就来聊聊黑洞的来龙去脉。

要想真正理解黑洞的可怕与神秘,必须先搞懂一个看似简单却意义深远的物理概念逃逸速度。那什么是逃逸速度呢?我们可以这样理解:如果你想彻底脱离一个天体的引力,比如从地球上“甩出去”,不再回来了,你得跑得足够快,达到一个临界速度。这个速度就是逃逸速度。那地球的逃逸速度是多少呢?答案是每秒11.2公里,这个速度有多快呢?差不多是子弹的30倍,是音速的33倍,人类制造的火箭必须达到这个速度,才能飞出地球进入太空。而每一个天体,不论是月球、太阳,还是遥远的恒星,都有自己的逃逸速度。这个速度主要由两个因素决定:一是这个天体有多重,二是它的大小。总的来说,一个天体的质量越大,半径越小,它需要的逃逸速度就越大。那么问题来了:有没有一种极端的天体,它的逃逸速度不是几公里每秒、几十公里每秒,而是超过光速?我们知道,光速是宇宙的速度上限。根据爱因斯坦的相对论,任何有质量的物体都无法超过光速。

所以,如果一个天体的逃逸速度超过光速,那意味着什么?既然连光也逃不出去。我们自然就“看不见”它。这就是“黑洞”这个名字的来由。黑是因为不发光也不反光;洞是因为被它吸进去,就没有任何东西能够再出来。而逃逸速度,就是这个谜题的第一把钥匙。那么问题来了,天体的逃逸速度超过光速时,它就会变成一个黑洞。那它是怎么形成的呢?要理解这个过程,我们必须从恒星的“死亡”说起。恒星就像是宇宙中的巨大能量工厂,它们靠内部的核聚变反应释放能量,支撑着自己的体积不被引力压垮。这个过程能持续数亿年,比如我们的太阳现在就处在稳定的燃烧阶段。但恒星的“燃料”终有一天会烧光。当核聚变停止,恒星就失去了内部的“支撑力”,这时,自身巨大的引力就会反过来压垮它自己。而恒星的结局,其实也因“体型”而异。质量较小的恒星,比如太阳,死亡后会慢慢变成白矮星,一种密度极高但体积相对还不算小的天体;如果质量更大,它就会继续坍缩,形成中子星,这是宇宙中密度最大的天体之一,一颗中子星可能只有十几公里宽,但质量却比太阳还重。

听起来已经非常极端了吧?但还不够。如果恒星的质量继续增加,超过某个临界点:(大约是太阳质量的25倍以上),连中子星也无法抵抗引力的压迫。这时候,引力会继续把这颗天体“压缩”到不可思议的地步——直到变成一个黑洞。这就是黑洞诞生的方式:由一颗质量巨大的恒星死亡、坍缩、压缩而成,是宇宙在自然演化中产生的一种极端产物。而这个临界压缩点,也有个学名,叫做托尔曼-奥本海默-沃尔科夫极限。虽然这个名字很学术,但你可以简单理解为:“中子星撑不住的那一刻,就是黑洞诞生的瞬间。”更有趣的是,这种压缩过程几乎是“不可逆”的。一旦开始,没有任何已知的力量可以阻止它继续下去。恒星的所有物质都会在极短时间内被压进那个看不见的深渊,最终形成一个连光都逃不掉的黑洞核心。所以说,黑洞不是凭空出现的,它是一个天体走到了生命的尽头之后,被自己的引力“吃掉了自己”的结果。看到这,你可能会问:既然黑洞是由恒星压缩而来的,它应该还是个“天体”吧?就像白矮星是一个球,中子星也是一个更小的球,那黑洞是不是应该是一个超级黑的球呢?为什么我们不叫它“黑球”,却偏偏称它为“黑洞”呢?

这个问题看似简单,答案却藏着对黑洞最本质的理解。黑洞之所以“黑”,是因为它的引力强大到连光都逃不出来。而人类感知世界的方式,几乎全部依赖光。你能看到一朵花,是因为它反射了阳光;你能看到星星,是因为它发出的光穿越了宇宙,抵达了你的眼睛。但黑洞不会发光,也不会反光,它把所有光都“吞”了进去,什么也没留下。自然,你也什么都看不到。所以从视觉上看,它是一块完全黑的区域,没有光,没有形状,像是宇宙中被抠掉的一块布料。但黑洞“黑”只是开始,更重要的是它像一个“洞”,而不是一个“实体”。黑洞最让人着迷的地方,在于它不是一个“有实体表面”的东西。我们常见的星球,比如地球、太阳、中子星,它们都有清晰的“边界”,你撞上了它,就会被它的物质阻挡。

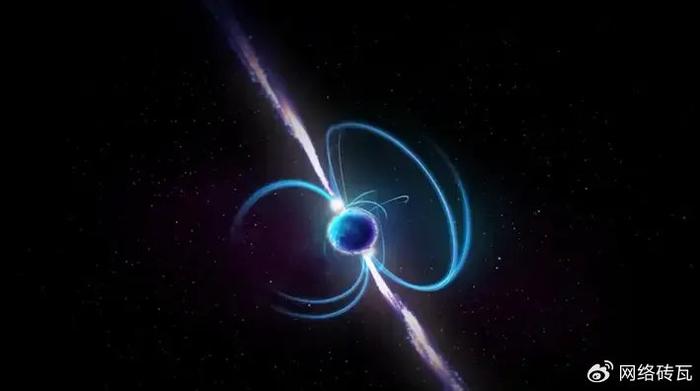

但黑洞不是。黑洞最外层并不是一层物质,而是一个看不见却决定命运的“界限”,叫做事件视界。这是黑洞引力的“红线”:一旦越过这条线,无论是谁都逃不掉了。这就是为什么说黑洞更像一个“洞”——它不是一个实心球体,而是一个“只进不出”的引力陷阱。所以说,与其说黑洞是一个“天体”,不如说它是一个“现象”:它是一片你永远到不了底的黑暗深渊。