“成人安抚奶嘴”真的是“解压神器”吗?| 时评

从“指尖陀螺”到“捏捏乐”,再到如今火爆网络的“成人安抚奶嘴”,情绪经济的产品清单又被更新了。电商平台数据显示,部分成人奶嘴月销量已突破2000件,价格从10元至500元不等。在社交平台的助推下,一批年轻用户将其视作“解压神器”“助眠利器”,甚至有人公开表示“靠它戒掉了烟瘾”。

在舆论场上,围绕成人安抚奶嘴的争议,也不可避免地触及审美与规范之间的争论。有人认为这不过是一种“自我关照”的方式,未必需要上纲上线;也有人担心这类行为可能助长集体心理的幼态化甚至退行。当然,对于“幼稚的自我疗愈”,不应一味斥责,而是需要科学引导和公共讨论的空间。

图源网络

“成年人含奶嘴”之所以引发舆论热议,表面上是行为的反常,但深入观察,其实折射出的是年轻人对某种“退回安全区”的渴望。在高强度的工作压力与信息过载的现实中,部分年轻人对外部世界的抗拒日益显性,而对“婴儿期安全感”的召唤,则以某种隐秘的方式开始流行。

可以看到,安抚奶嘴并非传统意义上的功能性用品,它的真正价值,或许正如评价区留言:“不是物理层面上的需要,而是心理层面上的寄托。”

成人安抚奶嘴热销,并非孤例,而是情绪产品爆发式增长中的一环。《2025解压玩具品类洞察报告》显示,中国情绪解压市场已突破200亿元,年增长率达到15%。在这一背景下,奶嘴、盲盒、情绪咬胶等产品构成了新消费矩阵,成为年轻人“自己抚慰自己”的工具。不可忽视的一个现象则是,年轻人的情绪管理正越来越依赖商品。

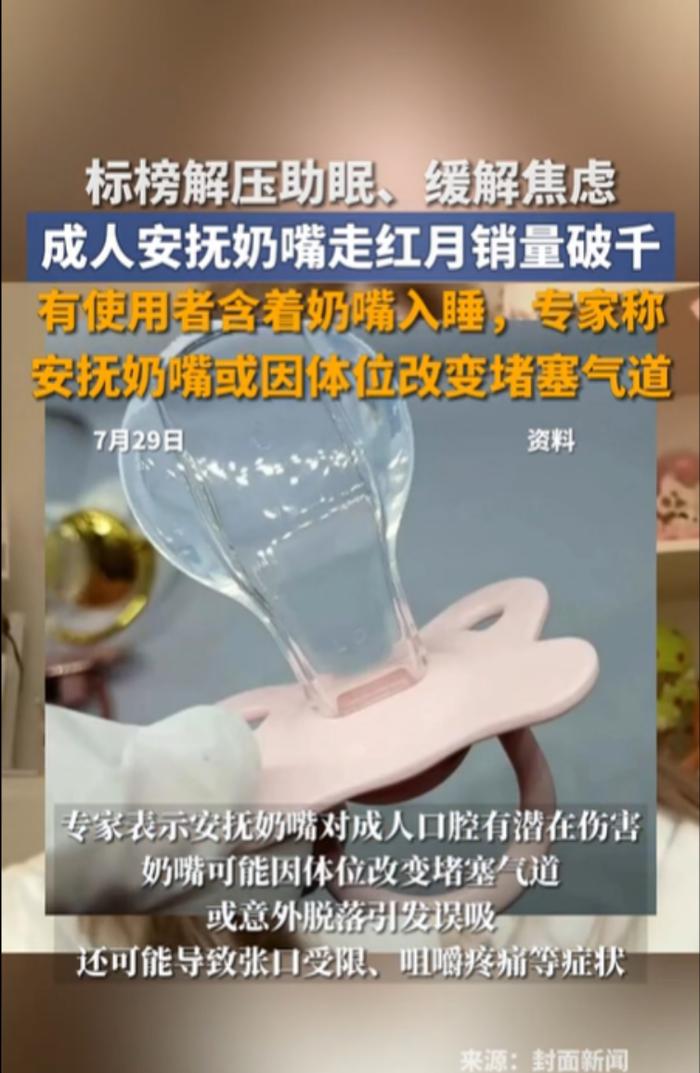

值得注意的是,并非所有的“情绪商品”都能扮演合格的角色。口腔医学专家在接受媒体采访时指出,成人长期含奶嘴,可能引发颞下颌关节紊乱、牙齿错位,甚至造成误吸风险。更有研究指出,不合规的材质可能释放有害物质,危害健康。看似柔软可爱的解压之物,背后可能潜藏不容忽视的隐患。

评估情绪消费是否合理,关键还是要看消费的方式与预期的边界。以安抚奶嘴为例,其原本用于婴幼儿口腔发育阶段的辅助物,如今却被赋予“助眠”“戒瘾”“减压”等多重功效,说明商家的营销逻辑正在越过专业红线。应该看到,在缺乏医学或心理支撑的前提下,单纯靠“使用者体验”制造话题,同样是利用焦虑情绪而进行的营销行为。

一个人真正成熟的情绪管理,不应止步于“含着奶嘴入睡”的阶段,也不该依赖商品所给予的心理慰藉。技术可以辅助,物品可以陪伴,但代替不了“自我成长”的过程。所谓的“情绪经济”,最终还是要回归“人”的主体性,包括心理韧性的建设、社会支持系统的完善,以及大众心理知识的普及。

说到底,与其说“成人奶嘴”是风潮,倒不如说它是一次情绪表达的极端形式。在这个人人焦虑、事事速食的时代,如何科学对待情绪、理性理解压力,才是一个人真正值得长久投入的课题。

文 | 张同

编辑:王智韬